刘少奇当国家主席时穿的中山装,就是这个模样。 图片均为刘少奇同志纪念馆提供

其貌不扬的皮棉帽,有一段不为人知的故事。

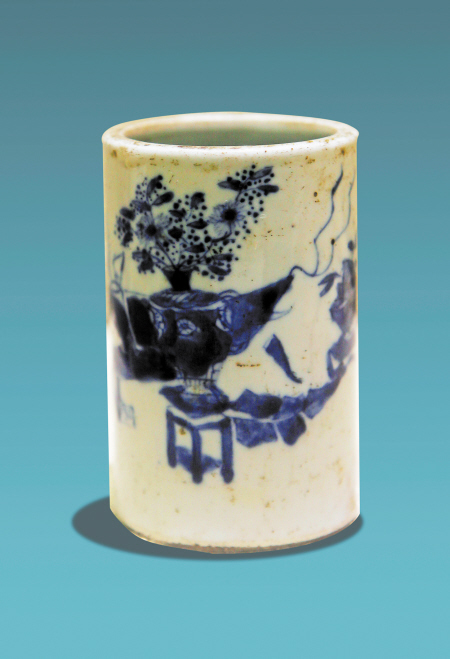

刘少奇回乡调查时,青花笔筒陪他度过不眠之夜。

记者 李广军 通讯员 尹芳 钟菲萍 龚知明 殷彬彬

“在照片上看到的刘少奇同志穿着的中山装原来是这个模样啊,看,衣领都已经磨损了,不知道穿了多少年。”“这个青花笔筒其貌不扬,想不到已经有50多年的历史。”“这顶皮帽这么厚实,应该是少奇同志在北方戴过的吧。”

自党的群众路线教育实践活动开展以来,一些以前没有见过的实物和资料,成为最鲜活的党风“明镜”,感动着全国各地来此“照镜子”“正衣冠”的党员、群众。这其中就包括刘少奇担任国家主席时穿过的灰色中山装制服、在北方抗日时戴过的皮帽和1961年回乡调查时使用过的青花笔筒等。

“去年,为了纪念刘少奇诞辰115周年,我们在设计制作‘追寻少奇足迹——全国刘少奇纪念地联合展览’时,曾经到全国各地征集和寻找了一批珍贵的实物和资料。”刘少奇同志纪念馆馆长罗雄和工作人员向记者讲述了这些来之不易的实物背后的故事。

普通的中山装原来是刘少奇定制的制服

这是一套普普通通的灰色毛料中山装,制服保存完整,但是衣面陈旧,衣领处有明显的磨损。

如果不是陈列指示牌的提醒,谁也想不到,这套中山装竟然是刘少奇在担任国家主席后定制的中山装制服的原件复制品。

这件珍贵文物的原件现珍藏于安源路矿工人运动纪念馆。刘少奇曾在1922年9月领导了安源路矿工人大罢工。对于安源,他有着深厚的感情,王光美同志深深地理解刘少奇对于安源的感情,1992年6月,她把刘少奇任国家主席时一直穿在身上的灰色中山装赠送给了安源路矿工人运动纪念馆,被定为国家一级文物。2013年为纪念刘少奇诞辰115周年,刘少奇同志纪念馆花大力气将其复制了回来。

工作人员介绍说,刘少奇生前就是穿着这套中山装参加重大国事活动和出席重大外交活动。刘少奇一生清贫简朴,对家人要求十分严格,要求“穿衣服也不能脱离群众”。平时在家里,刘少奇和王光美总是以身作则,穿布衣服和布鞋子,穿得和工作人员一样。有时工作人员穿一件新潮衣服,少奇同志都会好奇地看看,笑笑说:“啊,你的衣服比我的高级呀!”

“这套中山装是刘少奇勤政务实、俭朴生活的历史见证。”罗雄说,它一定能激励家乡人民不断地继承和发扬刘少奇艰苦朴素的革命作风、求真为民的革命情操。

回乡调查时,青花笔筒陪他度过不眠之夜

展厅里,陈列着一个刘少奇使用过的青花瓷笔筒。

记者看到,此笔筒釉面光滑、图案清晰,是白底蓝花的现代青花瓷;笔筒上绘有一盆精致形象的小松柏盆景,古朴、典雅。此笔筒是1961年刘少奇回乡调查时用过的,陪伴着他度过了不知多少个不眠之夜。

上世纪六十年代初期,我国国民经济处于严重困难时期。1961年,刘少奇回到湖南农村进行调查。这一年5月3日,刘少奇回到了阔别40多年的家乡——花明楼公社炭子冲大队,仍然住在自己小时候住过的房子里。随后的六天六晚,一盏古朴的煤油灯、一张陈旧的书桌、一个茶杯以及这个青花瓷笔筒就是他办公的全部用品。在这里,他细心观察、找干部群众个别谈话,深夜审阅文件、写总结材料。了解到国民经济困难的真正原因是“三分天灾,七分人祸”,他做出了一个重要的决定——解散公共食堂,为我党制定和实施正确的农村政策起到了十分重要的作用。这个笔筒也见证了刘少奇同志回乡调查时深入实际、深入群众的艰苦朴实的工作作风,以及心忧天下的革命情怀。

也是在这一年,刘少奇得知办公共食堂时拆掉了一些民房,很多村民没有房子住,于是决意把旧居分给那些无房的社员住,但不要自己的亲属搬进来。就这样,先后有六户村民搬进了旧居。“文化大革命”中当造反派要来捣毁旧居时,暂住刘少奇旧居的社员回想起国家主席心系人民、坚持把房子腾出来的事情,坚持说这是自己的房屋,不许捣毁!就这样,刘少奇旧居没有遭到严重破坏,完整地保存了下来。为了保护刘少奇旧居,当时区委、区公所的几位干部职工忙了个通宵,用土车子将包括刘少奇旧居牌匾在内的文物运送到区办公楼二楼档案室阁楼封存。由于刘少奇曾用过的青花瓷笔筒易碎,时任花明楼区区委秘书的孙楚良便将它收藏起来妥善保管。尽管后来孙楚良因工作调动辗转了好多地方,但这个笔筒一直都没有弄丢过。

直到2010年9月,已搬过好几次家的孙楚良偶然发现这个笔筒竟然还在且完好无损。于是他与刘少奇同志纪念馆联系,将此青花瓷笔筒完璧归赵。

他坚持把自己的皮棉帽送给农民革命家

新展出的文物中,还有一顶色彩陈旧、式样普通的皮棉帽不得不提。

“这顶皮棉帽是一件复制品,帽子外层为动物皮毛,内里和帽顶为深棕色布料,耳封及帽檐均能放下又可复上,耳封上有两根蓝色的布带,便于上下系紧。”工作人员介绍说,别看它普通,其实背后还有一个感人至深的小故事。

1939年1月28日,刘少奇到达确山竹沟镇担任中原局书记。当时,农民革命家王国华任新四军四支队第八团队留守处主任,驻确山竹沟镇。王国华生活朴素、平易近人,他经常农民衣着,留着光头,蓄着一簇白胡须,因此大家都叫他“王老汉”。少奇同志非常爱惜和尊重这位农民革命家,在革命工作中和他建立了深厚的革命友谊。

有一天傍晚,天气非常寒冷,王国华去找刘少奇汇报、研究敌后工作。他们一起沿着竹沟河边散步,边走边谈,不知不觉走了许久,连天空中飘起了雪花都不知道。由于当时竹沟条件艰苦,同志们穿戴都相对单薄,少奇同志感到一阵寒意袭来。他关切地看了看王国华,发现五十多岁的老人光着头没有戴帽子,两只耳朵冻得通红,赶紧把自己头上的皮棉帽取下来,递给了王国华。

这顶帽子是少奇同志在天津担任北方局书记时买下的,其时已经戴了一年多,是他冬天的必备物品。王国华看到少奇同志衣着更单薄,连忙推脱不要,少奇同志则严肃地说:“你是我们的‘老汉’,年龄也比我大,还要经常去外地,比我更需要它,所以送你正合适,不要再推辞了!”说完亲自给王国华戴上了。

从此,这顶皮棉帽陪伴着“传奇老汉”王国华度过了几十个寒冬,一直到王国华去世后还珍藏着。1984年由王国华的夫人杨纯芝老人捐献给确山竹沟革命纪念馆,现保存基本完好,被定为国家一级文物。2013年,刘少奇同志纪念馆工作人员前往竹沟,以一比一的比例复制回花明楼。

相关链接

刘少奇同志纪念馆继续对外征集文物

刘少奇同志纪念馆自1982年重新对外开放以来,已收藏珍贵文物571件,其中一级文物39件、二级文物93件。

“刘少奇同志纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆,为丰富馆藏,更好地发挥爱国主义教育基地职能,进一步做好陈列、布展工作,正在向社会公开征集文物。”罗雄说,此次征集的范围包括:有关刘少奇等老一辈无产阶级革命家,或者有关我国社会主义革命和建设时期重大历史事件、革命运动的著名人物的,具有重要纪念意义、教育意义或史料价值的实物和资料。

“征集的文物和资料应尽可能品相完好、意义重大,具有代表性。”罗雄承诺,对于捐赠文物的个人和集体,纪念馆将颁发收藏证书,并给予适当的经济补偿;捐赠等级文物的,捐赠文物一经陈列,在展品说明上永久具名;个人和集体可将收藏的重要文物寄存到纪念馆委托管理,纪念馆将无偿做好科学保护。刘少奇同志纪念馆联系人及电话:刘伯强,0731-87097181、87094897、87094027。

|