去天津,一定要去一下天津的古文化街,街上有各种老字号:泥人张、风筝魏、杨村年画等等,如果一到春节,这里更是热闹的不得了。

“那天,我去了古文化街,在天后宫对面的戏楼前,长久地驻足……如今它静默地伫立在那里,仿佛一个深邃的老者。后来我不知道自己在看什么,也不知道在想什么,仿佛整个身体在向上漂浮。因为天寒,戏楼前的空地上,人很少。这时,一对南方恋人见我痴迷地望着戏楼,以为其中含有什么民间机密。”

作家武歆在一篇随笔中写下上面这段话,让我们仿佛看到,一个天津土生土长的小孩,在寻找他的成长记忆时,恍若穿越时空隧道,倏然撞到了这条老街之上。

天津建城之初,四方货物凭借河水的运载进行流畅的交换,码头便是转运站,人都聚到这儿来了,买卖店铺也应运而生。码头靠着河,所以天津最古老的街道都在河边,与河平行。主要是两条,分列在三岔河口的一东一西。西边一条是估衣街;东边一条是古文化街,以前称做宫前街,由于天津先民的民间崇拜妈祖的庙宇在那里,所以那条街有更多文化色彩。

活跃在中国记忆论坛、一位网名叫“老街”的城市历史保护者,曾写过一篇网文,怀念上世纪50年代在他幼年时,还叫“宫前街”的“古文化街”的繁华景象——

“准确地说,那应是在上世纪五十年代,娘娘宫、宫前街一带还完全保持着旧貌。坐老有轨电车叮叮当当在娘娘宫下车,迎面便是水阁大街。街不宽,两侧都是青砖灰瓦的商铺,水阁大街南侧大都是诸如委托店,杂货铺等店铺,向里走是小洋货街,南斜街,扒头街,街面多为小店,街内是平房四合院,寻常百姓的住房和深宅大院都有,地震后基本全拆了,留下扒头街一小块,一直留到前年,或是去年,还是给拆了。

“水阁大街北侧则就是著名的宫南宫北街,五十年代的街貌还保持着原样,那时的商铺外形是中西合璧式的青砖灰瓦二三层楼,其风格多与估衣街的商业建筑风格类似。这种风格似乎是天津开埠后受外来文化影响而形成的独特风格,可能是天津独有的。至于商铺内经营的商品,似乎有钱庄,纸墨笔砚之类,现在记不太清了。

“记得最清的是娘娘宫内的情形,那时庙内的各种祭活动还都照老样子进行着,主位上供奉的是天后娘娘,还有四位娘娘分侍两侧,至于是什么娘娘,我一直没闹明白。通道里还供奉着各种形象的塑像,也就是说,这些塑像是全方位的,比如我记得特清楚的是有一尊挑着担子乐呵呵的塑像,完全是平民形象,我一直在琢磨这是哪一尊神,但后来想明白了,这正好说明天津九河下梢,四面八方人民来此地落地生根,连供奉的神都平民化了。后殿有咱天津独特的玩意,即娃娃哥,想生育的妇女向道人供奉了钱财之后从这里牵一个娃娃哥回去,以求给带个弟弟来,将来真生了孩儿都称二爷,那大爷呢?大爷就是娃娃哥。”

后来,宫南、宫北大街沿街的一些商店,包括天后宫的大殿,有的改成了工厂车间,有的变成了民居,没有什么商铺,这条街的商业味也渐渐弱化。直到改革开放以后,这条街上又出现了经营民俗文化产品的商铺摊贩,但只有极少的店铺有正式门面,其他都是支个小摊在路边售卖。

1985年1月,天津市人民政府决定全面大修天后宫,复建宫南、宫北大街。政府拨款1000万元,工业、商业及交通等系统85个单位又集资1500余万元赞助。改造工程同年5月17日动工,12月17日竣工,1986年1月1日举行开街典礼,人们拿着工作单位发的参观券前往游览。

改造后的古文化街,街道全长687米,宽10余米。南北街口各有一座牌坊,分别写有“津门故里”和“沽上艺苑”。整条街道古色古香,两侧均为仿明清风格的砖木结构两层建筑,一律青墙红柱、磨砖对缝,配上不同形式的隔扇门窗、栏杆、屋顶翼角,显得隽秀、古朴、典雅,加之匾额、楹联、宫灯、旗幡、精美木雕及1500多幅艳丽的油漆绘画,更增添了这条街的古典气息。沿街有杨柳青画店、出售泥人张作品的华宝斋及出售文房四宝、名人字画、戏装古玩的天一阁、艺林阁等店铺80余家。这些字号、店铺的匾额多为名家书写,书风各异——朱红底金字的“大福堂”为弘一大师手迹,笔意安祥;蓝底金字并描了金边儿的“大龙舟”为周汝昌所书,法家之风、学者之范;黑底金字的“会贤堂”是冯骥才所书,潇洒奔放。

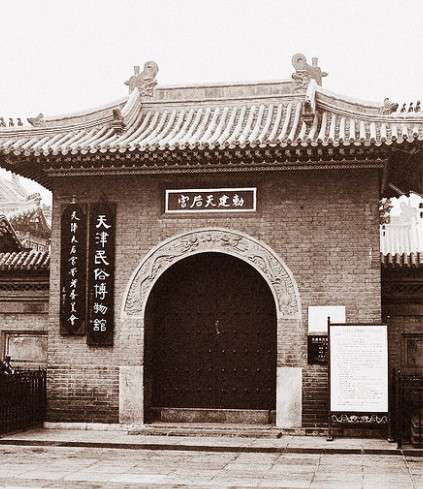

随着古文化街的建成,天后宫同时修复开放。修复后的天后宫,山门壮观,门内迎面牌坊彩绘生辉。匾额正面“海门慈筏”、背面“百谷朝宗”八个大字皆为金箔所制。两侧钟鼓楼彩绘复原,各殿也油饰一新。天后宫山门外小广场重建起古朴的过街戏楼,两个幡杆直插云天。杆顶各有一个中空的铜质圆形宝瓶,传说中,这两只宝瓶内取出过很有历史研究价值的文物。

1989年,市民和专家共同评定的“津门十景”诞生,“故里寻踪”的古文化街榜上有名。

在80年代的生活记忆里,古文化街也是时尚文化的聚集地。记得那些年,每周都要去一次东北角书店,然后从东北角书店转身进入古文化街。整条街上密密麻麻有大约十几家书店,其间还夹杂着许多买磁带的商店或者柜台,几乎可以找到所有的流行歌曲卡带,从街头走到街尾,故乡的云,冬天里的一把火或者跟着感觉走,大冲击大流行的歌声此起彼伏。街上还有几家乐器行,天津许多摇滚青年的第一把吉他都来自于这里;而美术用品商店里的画笔、颜料,又藏着多少艺术青年的梦想啊。每年圣诞将至,这条街的商店柜台里又摆满了各种贺卡,这些,代表了少男少女之间的友谊和初恋。元旦过后,春节将至,这条街上又铺满了吊钱、春联、福字、宫灯,浓浓的节日气氛把整条街都变得红红火火……这才是那些年我们一起逛过的古文化街。

而对于80后一代人,古文化街有着他们各自难忘的童年记忆。一位网友这样写道:

“1986年元旦,我5岁。那一年,古文化街建成并开放。喝过了人生中第一碗茶汤后,我的父母带我到娘娘宫里去看看。刚刚走到四大金刚泥塑前,我就吓哭了。今年,我又去了古文化街,还是到娘娘宫里,看到四大金刚,这次,我没有吓哭。只是觉得站在那些历经多年的“四大金刚”下面,多了几番对童年的记忆,这老几位已是满身灰尘,但仍不失威武的神态。

“小的时候来古文化街,就是喜欢一些小玩意,崩愣鼓(天津读音),泥哨,灯笼,快板,翁葫芦,折扇,剔漆盘,篆刻,各种天津风味小吃。几乎涵盖了所有的传统精华。有一年,古文化街也整修了,每个卖场都打折促销,我闻讯赶去,买了一套中档的狼毫笔。”

2004年,古文化街提升改造完成。新的古文化街商贸区东临海河,西至东马路,南至水阁大街,北至通北路,占地13.9公顷,建筑面积达20多万平方米。临街北侧的文化小城正式开业,和古文化街、文化小城交相辉映的百年民居通庆里、600年古建筑玉皇阁也向游客开放。2007年,天津古文化街旅游区经国家旅游局正式批准,成为国家5A级旅游景区。就在今年下半年,这条古文化街将开始新一轮的品牌提升,管理部门将启用游客服务中心,发挥服务、管理和引导作用,调整经营业态,挖掘旅游资源,丰富民俗活动。

就像上海的城隍庙一带、南京的夫子庙地区、苏州的观前街一样,前身是宫前街的天津古文化街,也是市井生活的中心地带,与本地百姓情牵意连,难舍难分。老街上的点滴痕迹与城市的历史一样漫长而悠远。不同时代的人们不断地丰富着它的故事,这街上的风雨,人们曾与之一起经受;人世间的苦乐悲欢,它也是无言的见证。