一般人印象中的印度,总有这么几个关键词:色彩绚烂、建筑华美、咖喱、穷、脏乱、火车顶都是人……身临其境才发现,印度文化其实很多元,英国人、荷兰人、葡萄牙人、蒙古人、阿拉伯人,诸多元素交融,形成纷杂多彩的印度。

在印度旅行,触目之景是惊艳的,味蕾是刺激的,身体是辛苦的,脑筋是紧绷的,时刻要与小贩、三轮车夫、讨小费的闲人斗智斗勇,没有一刻能轻松清静。如果你有更长的假期,到远离城市的西部沙漠和阿拉伯海畔的前殖民地——果阿(Goa)和柯枝(Kochi)一游,你会发现一个不一样的印度。

A果阿Goa

不朽圣体与嬉皮天堂

在印度一个月,几乎顿顿吃素。到了果阿,问饭店老板有什么菜,他随口说:“鸡肉、牛肉……”“什么,你们竟然有牛肉?”“是的,果阿有牛肉。”在一个牛被奉为神的国家吃牛肉可不是寻常事,果阿从此刷新我对印度的认识。

果阿教堂和修道院

果阿是印度罕有的天主教城市,留存多座数百年历史的教堂,十字架与湿婆神像并列,还是一位圣徒的长眠地。圣方济·沙勿略(St. Francis of Xavier),耶稣会的创始人之一,把天主教带到亚洲的先驱者,被天主教会称为“历史上最伟大的传教士”。

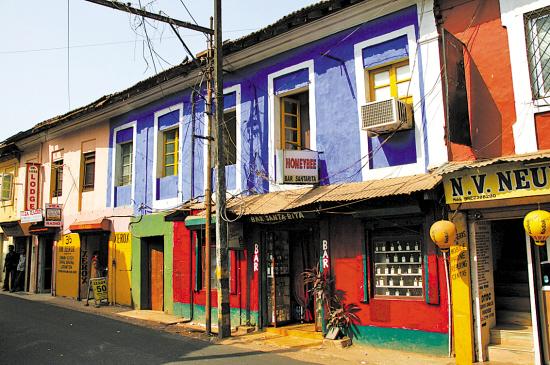

果阿街景

仁慈耶稣大教堂

1552年12月3日,沙勿略在广东上川岛因疟疾病逝,最终未能进入闭关锁国的明朝传教。他的仆人在棺材中倒入四麻袋的石灰粉,以防止他的遗体腐烂。两个月后,人们惊奇地发现遗体仍然完好。次年,沙勿略的遗体被运回果阿,不朽的遗体成为奇迹。成为圣人的结果是尸体被分割,如同佛陀的舍利子般,沙勿略的右臂于1614年被日本和罗马耶稣会瓜分,随后二十年,他的一边肩膀和所有内脏散落至亚洲各地教会。到了17世纪末,尸体最终干萎,被放入银棺材,供奉在1605年完工的仁慈耶稣大教堂(Basilica of Bom Jesus)。教堂因此成为天主教会在罗马以外的圣地。19世纪中期开始,果阿举行十年一度的圣体大巡游,12月3日,银棺被抬出来,从仁慈耶稣大教堂巡游至大教堂(Se Cathedral),人龙长达十公里。我到果阿时是2月底,两座教堂内均空荡清静,难以想象巡游时的盛况。

嬉皮士们的海滩派对

虔诚的果阿也有疯狂的一面。它不仅是天主教徒的圣地,也是嬉皮士的圣地。离开教堂密布的老果阿城,到达Anjuna海滩,旅馆里的挂画已换成了电吉他手。世界三大电子音乐海滩,果阿名列其中,与泰国帕岸岛和西班牙伊比萨岛齐名。每年2月,果阿会举行盛大音乐节,以流行乐、打击乐和爵士乐为主。我没遇上这个音乐节,倒是专门调整行程,去赶著名的星期三跳蚤市场。

Anjuna海滩边上的跳蚤市场

跳蚤市场在Anjuna海滩边上,从上世纪60年代流行至今,号称世界最大的跳蚤市场。克什米尔风、嬉皮风、床单、纱笼、衣服、围巾、香料、绣花鞋,二手英语小说……市场上售卖的商品五花八门,活色生香。Anjuna的海滩不是秀美风格,没有长滩细沙和轻柔海风,只有礁石林立、惊涛拍岸。倒是那些色彩斑斓的桌布,挂在椰林间,被海风吹起,成为Anjuna独有的海边风情。无论是电音,还是跳蚤市场,都是浪迹天涯的嬉皮士带来的。长途旅行,背包里自然多了不少东西,想转手,想入手新货,嬉皮士聚集的Anjuna就出现了跳蚤市场。再加上印度本地艺人,来自古加拉特族和拉曼尼部落妇女的手工艺术品,令这个市场呈现出奇异杂糅的风貌,既印度,又很不印度。

色彩斑斓的桌布挂在椰林间,成为Anjuna独有的海边风情

Patnam沙滩

离开Anjuna,我搭公车去传说中美丽宁静的沙滩Patnam,住在海边一间椰子叶编织的小屋里。当清晨的阳光从椰子叶的缝隙洒入屋内,我起床去海边散步。长长的海滩风平浪静,水清沙细,椰树成林。沙滩上零星散落着几名西方游客,此外别无闲人,果然是清静隐秘的好地方。偶尔有印度妇女走过,全身裹着层层纱丽,与沙滩上天体浴的西方人形成鲜明对比。

Tips:

1、德里与孟买均有飞机或火车前往果阿。

2、果阿的行程可分为两部分:逛古镇和游海滩。第一部分行程以果阿邦首府Panjim为大本营,到老果阿去看教堂。第二部分以Patman为据点,到周边海滩去逛。Anjuna在果阿北部,但果阿南部的海滩更美更清静。

B柯枝Kochi

达伽马与中国渔网

搭火车从果阿南下,次日早晨即到达柯枝。柯枝和果阿有许多共同点:都在阿拉伯海畔,都曾是葡萄牙殖民地,都信奉天主教、有许多老教堂。两座城市给我的第一印象也十分相似:干净而充满南欧风情,色彩鲜艳的小房子,三角梅开得繁茂。但细细品味,柯枝绝不是果阿的复制品。

同样是欧洲人进军亚洲的桥头堡,在柯枝留下足迹的人物中,最著名要数达伽马。沙勿略负责传教,达伽马负责航海,一个感化精神世界,一个攻占现实世界,恰恰是欧洲人在亚洲扩张的两条路,并驾齐驱,互为辅助。

柯枝曾是葡萄牙殖民地,留存多座老教堂

1498年,葡萄牙人瓦斯科·达伽马远航到印度西南部的卡里卡特,成为首个从欧洲航海到印度的人,并因此获得大量奖赏,被赐尊称“印度洋上的海军上将”。随后,他致力于以武力为葡萄牙在印度攻城掠地、抢夺财物。1503年,印度土地上建起第一座教堂,柯枝王国的统治者把首都柯枝割让给葡萄牙人,让欧洲人拥有了在东方的第一块殖民地。葡萄牙人在柯枝建起城堡,城堡内的第一座欧式建筑,就是圣方济各教堂。

渔业仍然在柯枝居重要地位,而这里的渔网则是柯枝独有的风景线

郑和带来的中国渔网

柯枝也是海边城市,却不如果阿般得天独厚,海水有些受污染,呈深灰色,海滩泥沙混杂,礁石也不如Anjuna壮美。但渔业仍然在柯枝居重要地位,而这里的渔网则是柯枝独有的风景线。

沿海一字排开的渔网,每一只都有约20米见方,由四根竹竿撑开,泡在浅水中。渔网的秘密在于两根长达10米、指向天空的悬臂,这一边牵引着支撑渔网的竹竿,另一边垂下十几根粗绳索,部分绳索上悬空绑着大石头。看似结构复杂的渔网,操作起来其实非常简单,四五个男人合力拉动垂下来的绳索,就像玩跷跷板一样,用悬臂撬起了那一头的渔网。待到石头落地,渔网已经被拉出水面,可以轻松地打捞落网之鱼了。而渔网下水时,悬空的石头正好能让渔网保持平衡,不至于倾倒海里。渔网升降得慢,竟有小鸟稳稳站在渔网边缘,仿佛搭上摩天轮。更多的海鸟在牵引的绳索上站成一排,上蹿下跳谱写“五线谱”。

这些渔网有个独特的名字:中国渔网。中国渔网俨然已是柯枝的一大地标,即使在北印,都买得到中国渔网的明信片。虽然在柯枝没有看到更多中国人留下的痕迹,这渔网已经令我倍感亲切。相传,渔网是由下西洋的郑和传来。早在达伽马开辟印度航线的一个世纪前,郑和的船队就已来到柯枝,随船出访的阿拉伯语翻译马欢、费信、巩珍分别撰写的《瀛涯胜览》、《星槎胜览》、《西洋番国志》里都有关于柯枝国的记录。作为连接东西方的贸易重镇,柯枝有“阿拉伯海王后”的美誉,罗马人、阿拉伯人来到此地,将来自中国的丝绸、茶叶、瓷器和马六甲的香料运往西方。

印度“京剧”——浓墨重彩的卡塔卡利

在柯枝,除了看教堂和看海,更受欢迎的活动是看卡塔卡利舞剧。卡塔卡利400多年前起源于喀拉拉邦,但一些表演元素能追溯到2世纪的寺庙宗教仪式,剧本则改编自印度史诗《罗摩衍那》和《摩呵婆罗多》,主题是正义与邪恶、懦弱与勇敢、贫与富、战争与和平。卡塔卡利深为大文豪泰戈尔所喜爱。当我在伦敦的维多利亚与艾伯特儿童博物馆见到表现卡塔卡利舞剧的玩偶,我才知道我多么幸运能来到这个世界知名舞剧的发源地。

卡塔卡利舞剧

喀拉拉卡塔卡利中心剧院就在柯枝岛上,距离看渔网的海边不远。大棚用椰子叶编织搭建,很具当地风情。在国外看表演,最大的问题是语言,语言不通,对剧情的理解就会大打折扣,但妙的是卡塔卡利是默剧。

卡塔卡利的妆容色彩浓烈,一名演员脸庞草绿,嘴唇鲜红,眉眼浓黑,还有额头上的红黄标记。不过,最抢眼的还是贴在他脸庞两边的白色大“盘子”。这是啥?在一旁解说的男子说,这是夸张、虚拟化的络腮胡须。跟京剧一样,卡塔卡利也以面部妆容的颜色来表现人物身份与忠奸。绿色代表正义和勇敢,黑脸是未经教化的、粗野的猎人或动物,黄脸是仆人、女性或苦行僧。更巧的是,卡塔卡利的表演也跟京剧一样程式化,用手势、面部表情和有韵律的舞蹈来代替对话,面部表情有9种,手势多达24种。舞台上有一个腰鼓手,一个用梵文唱出剧情的歌手,但最扣人心弦的剧情还是由演员通过手势和面部表情来表现的,听不懂歌词也能看明白。表演一个半小时,讲述了湿婆神化身为森林猎人来点化自大的王子阿朱那的故事,在印度家喻户晓。

Tips:

1、建议住在柯枝岛上,到海边和教堂、剧院等地都很近,岛上还有个犹太区,至今保持着浓厚的犹太社区特色,犹太教堂对游客开放。

2、在柯枝的每一间旅馆和旅行社都能买到卡塔卡利演出票,一场1.5小时的表演附赠1.5小时的化妆,票价仅150卢比(约人民币20元),不安排座位,先到先得。正式演出前的化妆在舞台上进行,值得一看。

3、柯枝菜多以椰浆烹饪,椰浆咖喱煮鱼是当地特色菜,味道香浓,鱼肉鲜美。也可以在傍晚时分到海边买新鲜打上来的鱼,带到海边有“You Buy,I Cook”招牌的饭馆去加工。文/图 骆仪

|